di Claudio Cordella

Parte seconda: Wells e i suoi eredi

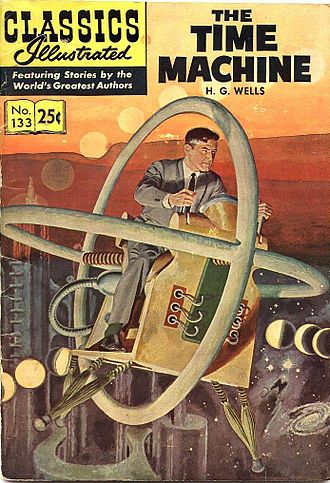

L’astronomia è una scienza predittiva, si possono prevedere le eclissi della Luna e del Sole, si possono calcolare le orbite dei pianeti in modo da poter sapere dove si troverà in un dato momento un certo corpo celeste. Se così non fosse non sarebbe stato possibile né l’allunaggio del ’69, né il viaggio su Marte di Curiosity. Al contrario la biologia non può fare previsioni, pur se accettato l’evoluzionismo, nella sua versione ammodernata e corretta che può contare sul supporto della paleontologia e della genetica, non può dirci che cosa ne sarà tra un milione di anni della nostra specie. Infatti se un astronomo può calcolarci la posizione di Giove rispetto alla Terra nel 2112, al contrario nemmeno il più talentuoso dei biologi evoluzionisti sarebbe in grado di dirci che cosa ne sarà nel 200112 della specie del gatto domestico (Felis silvestris catus). Eppure, quello che per la scienza è impossibile per la science-fiction diventa una ghiotta possibilità speculativa. Il primo a coglierla al volo fu l’inglese Wells con il suo bellissimo The Time Machine (La macchina del tempo) del 1895; un autentico gioiello letterario che metteva alla berlina le convenzioni e i pregiudizi tardo-vittoriani riguardanti l’idea di progresso. Un anonimo Viaggiatore del Tempo scopre la maniera per viaggiare nel futuro e costruisce un apposita macchina per compiere un odissea verso il domani. L’intera narrazione è presentata come una sorta di memoriale, o di reportage di viaggio, che il nostro fa dinnanzi a un gruppo di amici. Egli racconta di essersi recato nell’anno 802701 dopo Cristo e di aver potuto incontrare gli eredi dell’attuale Homo sapiens, per primi incontra i gentili Eloi: “E allora guardando più da vicino i loro lineamenti, notai altri particolari nei graziosi volti lisci e delicati come statuine di porcellana. I capelli, uniformemente ricciuti, si fermavano nettamente sul collo e le tempie. Le orecchie erano molto piccole, e così anche la bocca, con labbra sottili e rosse; i piccoli menti erano aguzzi. Gli occhi erano grandi e dolci; e – forse sembrerà egoismo da parte mia – mancava quella vivacità che mi sarei aspettato”. HERBERT GEORGE WELLS, The Time Machine, 1895; tr. it. La Macchina del Tempo, in La Macchina del Tempo. L’isola del dottor Moreau. L’uomo invisibile, Mondadori, Milano 1990, pp. 27 – 28.

Gli Eloi, con gran sollievo del Viaggiatore del Tempo che iniziava a temere di incontrare qualche futuristico essere crudele, non sono affatto pericolosi ma anzi sono gentili, cortesi e inoffensivi. I difetti che questi ultimi nascondono sono altri, non avendo costoro alcuna capacità di concentrazione, né qualsivoglia curiosità intellettuale, indolenti e pigri non solo sono fisicamente simili a dei gracili bimbetti ma sono pure simili in tutto e per tutto a dei mocciosi viziati. Apparentemente non possiedono alcuna forma di cultura e di civilizzazione proprie, vivono in giganteschi palazzi in rovina che non possono esser stati loro ad edificare, oziando e giocando tutto il giorno. Lo stupore, nonché la delusione, del nostro bravo esploratore inglese affiorano con prepotenza: il trionfo dell’uomo, il paradiso sociale hanno dato il via a un’inesorabile crepuscolo. Gli enigmi però continuano ad aumentare per il povero scienziato, parcheggiato il suo veicolo temporale nei pressi di una statua, una Sfinge Bianca alata, si trova costretto a un soggiorno obbligato nell’802701 perché non riesce più a trovarla. Qui si accorge che gli Eloi, nonostante la loro profonda inettitudine per qualsivoglia attività produttiva, vengono vestiti e nutriti da qualcuno: “I numerosi grandi palazzi che avevo esplorato fungevano da abitazioni, luoghi dove mangiare e dormire. Non vedevo né meccanismi né apparecchiature di alcun genere. Eppure quella gente indossava abiti di belle stoffe che necessariamente andavano rinnovate ogni tanto, e i sandali, sebbene non decorati, erano esemplari elaborati fatti di metallo. Qualcuno doveva produrre quegli oggetti. Le piccole creature non davano segno di possedere tendenze creative”. WELLS, La Macchina del Tempo, p.48.

La risposta a tali interrogativi è semplice quanto scioccante, gli scimmieschi Morlock, abitatori di caverne sotterranee (ed impossibilitati a uscire alla luce del sole che non riescono a sopportare) sembrano essere più evoluti dei fatui Eloi, possiedono una tecnologia e delle macchine, un’eredità di un passato molto più progredito. Eppure proprio i Morlock, nonostante tutte le loro conoscenze, dimostrano di essere dei barbari sanguinari: non solo sono stati loro a rubare la macchina del tempo ma questo popolo alleva gli Eloi di superficie come se si trattasse di bestiame, macellandoli periodicamente e trattandoli come una fonte di cibo. Anche se solo in seguito il nostro Viaggiatore del Tempo si accorgerà dell’antropofagia dei Morlock, sin dal loro apparire essi lega questi ultimi e gli Eloi al prodotto di una segregazione sociale che nel corso dei millenni ha causato degli effetti biologici. I Morlock sono i discendenti dei proletari del passato, schiavizzati e costretti a vivere assieme ai loro macchinari sottoterra, mentre gli Eloi sono ciò che rimane di un’aristocrazia decaduta; nell’802701 i rapporti di forza sono stati rovesciati e i ricchi di ieri sono diventati letteralmente cibo per quelli che erano gli operai di un tempo.

Wells però non si ferma qui, il suo Viaggiatore, seppure abbia stretto un profondo legame con l’indifesa Weena, deve proseguire la sua odissea. Una peregrinazione che lo porterà ad assistere al risultato finale dell’evoluzione sulla Terra, uno scenario desolante e squallido, un pianeta illuminato da un fioco sole rossastro esclusivamente popolato da creature primitive, simili a farfalle o a granchi. Continuando inesorabilmente nella sua avanzata, il nostro eroe si ritrova in un universo buio e desolato, una spiaggia dove la neve cade copiosa e in cui un bizzarro essere-palla tentacolato arranca sulla battigia. Ecco che il mito del progresso, positivista e vittoriano, viene sonoramente sbeffeggiato; prima con la descrizione di un falso paradiso malato, un paravento che nasconde solo orrori e infine con uno scenario di indicibile squallore. Nello stesso anno in cui usciva La Macchina del Tempo Wells lavorò a un altro romanzo che sarebbe stato pubblicato nel 1896, The Island of Dr. Moreau (L’isola del dottor Moreau), ugualmente incentrato su speculazioni fantabiologiche risulta essere ancor più orrifico e corrosivo del precedente. La trama è incentrata su un folle scienziato i cui esperimenti hanno trasformato degli animali in esseri antropomorfi, imperfetti e pesantemente condizionati dai loro istinti bestiali; il dottor Moreau, per tener sotto controllo le sue creature recita la parte del dio e impone loro una legge draconiana. Quantomeno fino a che costui non viene brutalmente assassinato da un uomo-leopardo. Quando venne scritta L’isola del dottor Moreau, il monaco agostiano ceco Gregor Johann Mendel (1822 – 1884) aveva già scoperto e rese note quelle “leggi dell’ereditarietà” che prendono oggi il nome da lui, purtroppo se nel presente egli viene considerato il padre della genetica ai suoi tempi le sue fatiche vennero inizialmente ignorate dal mondo scientifico. Quindi Wells, a differenza di Crichton che cent’anni dopo sapeva benissimo che cos’era l’ingegneria genetica quando diede alle stampe il suo Jurassik Park, deve escogitare un mezzo assai grossolano affinché Moreau possa creare i suoi bestiali umanoidi. La trovata, assai implausibile in base alle attuali conoscenze, è la vivisezione ma in fondo poco importa la sua assurdità; l’idea centrale è quella di offrire al lettore una parabola, cinica e pessimistica, della condizione umana. Insomma si tratta dell’ennesima stoccata lanciata all’uomo vittoriano, a cui il nostro ricorda la sua natura animale, per quanto negata e repressa essa sia. Il protagonista del romanzo, lo sventurato naufrago Edward Prendick, giunto per caso sull’isola del Pacifico dove Moreau porta avanti i suoi sanguinosi esperimenti, riesce a sopravvivere a stento agli orrori di cui è testimone. Fortunosamente ritornato in patria, nella civilissima Inghilterra, si accorge di non riuscire a vedere i suoi compatrioti come faceva una volta, sembrandogli adesso solo dei bizzarri uomini-bestia: “Uscivo in strada cercando di tacitare le idee deliranti, ed ecco miagolare dietro di me donne in cerca di preda; uomini bramosi sbirciarmi con gelosia; operai pallidi e fiacchi passarmi accanto, tossendo, con occhi stanchi e a passo vivace, simili a cervi feriti, grondanti sangue; vecchi curvi e spenti procedere mormorando tra loro”. HERBERT GEORGE WELLS, The Island of Dr. Moreau, 1896; tr. it. L’isola del dottor Moreau, in La Macchina del Tempo. L’isola del dottor Moreau. L’uomo invisibile, Mondadori, Milano 1990, p. 250.

Si badi bene, la narrativa di Wells non dev’essere considerata come mera letteratura d’evasione, il nostro non è interessato né ad erotiche damigelle poco vestite né a nerboruti eroi senza paura. Perfettamente inserito in quel filone utopistico iniziato da More, il perno attorno a cui ruota l’intera sua produzione è la condizione umana, il suo rapporto con la tecnologia e le possibilità evolutive della nostra specie, perennemente in bilico tra l’apocalisse e il progresso. Anche il suo famosissimo The War of the Worlds (La guerra dei mondi) del 1897, capofila di un’infinità di invasione aliene che dopo più di un secolo non smettono di fare la loro comparsa in romanzi, film e fumetti, non è altro che un racconto filosofico, con forti connotazioni etiche, rivolto verso le superbie della culture tardo-vittoriane. Se in La Macchina del Tempo quest’autore mostrava agli inglesi del 19° come il futuro non dovesse essere necessariamente così luminoso come essi si sognavano, in L’isola del dottor Moreau si poneva degli interrogativi sul ruolo dello scienziato, spietato manipolatore della Natura, mentre al tempo al stesso ricordava ai suoi contemporanei il carattere imperfetto del loro essere; scaturito da quello stesso universo biologico che gli anti-evoluzionisti volevano invece slegato dall’Homo sapiens, immaginato come speciale, diverso rispetto agli altri animali. Seguendo questa stessa linea di pensiero ne La guerra dei mondi gli inglesi, nell’Ottocento ferocemente imperialisti e colonialisti, devono affrontare un’imprevista invasione extraterrestre; nella finzione sono loro a recitare la parte degli indigeni indifesi e arretrati, destinati al genocidio e alla sottomissione. Ecco dunque che le sicurezze del tipico uomo bianco cristiano anglosassone, convinto di essere il vertice della Creazione, vengono messe alla dura prova per l’ennesima volta. L’abilità con cui Wells demoliva le sicurezze tardo-vittoriane sono effettivamente sorprendenti.

Tra coloro che raccolsero l’eredità di questo grande scrittore, in particolare per ciò che attiene la fantabiologia, possiamo senz’altro annoverare lo statunitense Howard Phillips Lovecraft (1890 – 1937) e il filosofo inglese Olaf Stapledon (1886 –1950). Il primo, notissimo per i suoi racconti e per i suoi romanzi brevi appartenente al ciclo dei “miti di Cthulhu”, è entrato nella storia della letteratura per aver fuso tra loro racconto gotico e sci-fi, coniando il termine cosmic horror. La storia naturale del nostro pianeta diventa uno sfondo indispensabile per Lovecraft, la nostra specie è presentata fragile, debole, una semplice nota a piè di pagina nel libro dell’esistenza. Altre creature, aliene, se non addirittura divine o semi-divine, popolano quest’universo e l’umanità è indifesa difronte a queste entità; esattamente come lo era dinnanzi agli invasori marziani di Wells. Lovecraft, nato e vissuto per la maggior parte della sua esistenza (a parte una breve parentesi newyorchese) nell’amata Providence (Rhode Island), crea da solo un nuovo genere di letteratura dell’orrore, basato su ciò che egli chiama cosmic horror. Mescola assieme i segreti del più remoto passato del nostro pianeta, esseri extraterrestri (se non extra-dimensionali), oltre a divinità appartenenti ad un pantheon oscuro; ideato dallo scrittore ateo per irridere le religioni tradizionali, naturalmente ben prima di qualsiasi satirico Flying Spaghetti Monster (Prodigioso Spaghetto Volante).

Un prototipo di questa nuova tipologia narrativa la ritroviamo nel racconto Dagon, apparso sulle pagine della rivista Weird Tales nell’ottobre del ’23. Ambientato durante la Prima guerra mondiale, vi ritroviamo la descrizione di una stele pre-umana, vecchia di milioni di anni, in cui un anfibio umanoide caccia una balena poco più grande di lei, quindi un manufatto archeologico che in teoria non dovrebbe esistere, getta una nuova luce sulla reale natura della nostra preistoria. Una di queste creature, dalle dimensioni titaniche, fa alla fine la sua comparsa in carne e ossa nel desolato luogo in cui è capito il protagonista, una terra desolata che non è segnata su di nessuna mappa perché sollevatasi dall’Oceano Pacifico in seguito a un forte sisma. La novella che però dà il via al ciclo relativo ai “miti di Cthulhu” è The Call of Cthulhu (01), uscito su Weird Tales nel febbraio del 1928 (Il richiamo di Cthulhu, in H. P. Lovecraft. Tutti i racconti 1923 – 1926, a cura di GIUSEPPE LIPPI, ed. Mondadori, Milano 1990, pp. 151/181).

Sorta di drago dalla testa di piovra, un autentico leviatano come l’essere delle profondità oceaniche di Dagon, il Grande Cthulhu appartiene alla più modesta genia dei Grandi Antichi (Old Ones), riposa da milioni di anni sul nostro pianeta, non aspettando altro che il momento giusto per ridestarsi: «Gli Antichi erano morti milioni anni prima che nascesse l’uomo, ma c’erano arti che li avrebbero risuscitati quando le stelle fossero tornate nella giusta posizione lungo il ciclo dell’eternità. Essi erano venuti dalle stelle, portando le Proprie immagini con sé. […] Quando le stelle assumevano la giusta posizione Essi potevano calarsi da un mondo all’altro del firmamento, ma quando la configurazione non era propizia Essi non potevano vivere». (LOVECRAFT, Il richiamo di Cthulhu, p. 166). Quest’essere è una sorta di sacerdote, membro di un culto volto ad adorare Azathoth (una divinità del caos primordiale)e gli altri Dei Esterni, mentre i Grandi Antichi, ben prima che la loro città di R’lyeh fosse stata sommersa dalle acque del Pacifico, comunicavano telepaticamente, attraverso i sogni, con alcuni prescelti. Dopo l’inabissamento di questa ciclopica megalopoli ha continuato una religione che tramanda, di generazione in generazione, il ricordo di costoro. Secondo il critico e scrittore Fritz Leiber (1910 – 1992), Lovecraft ha operato una “rivoluzione copernicana” di carattere letterario, spostando la sua attenzione dagli orrori della tradizione gotica e del folklore a quelli degli abissi del cosmo, relegando al passato streghe, diavoli e vampiri. A buon diritto possiamo parlare di una specie di modernizzazione, di adeguamento ai tempi. A tal proposito, possiamo osservare come il Necronomicon, pseudobliblia spesso citato nel corpus lovecraftiano, da semplice tomo di magia nera che era all’inizio si evolve progressivamente da manuale per negromante al rango di “enciclopedia galattica”. Leiber (02) arriva persino a paragonare il “solitario di Providence” a Stapledon, autore nel 1930 del poderoso Last and First Men (Infinito), una storia futura del nostro Sistema Solare che segue l’evoluzione e la caduta di alcune specie umanoidi, diciotto in totale compresa la nostra, attraverso l’arco di svariati milioni di anni. In effetti due romanzi brevi di Lovecraft, cioè At the Mountains of Madness (Le montagne della follia) apparso nel febbraio-aprile del 1936 sulla rivista Astounding, assieme a The Shadow Out of Time (L’ombra calata dal tempo), edito nel giugno dello stesso anno per la stessa testata, comprendono l’accurata ricostruzione di due diverse civiltà dei Grandi Antichi, situate rispettivamente in Antartide e in Australia. La narrazione abbraccia così interi periodi geologici, risultando in questo assai simile con il tipico romanzo-filosofico, dal respiro cosmico, alla Stapledon. A monte dell’ispirazione di entrambi questi validissimi romanzieri, la cui influenza si fa ancora sentire nel fantastico contemporaneo, c’è la produzione di Wells con i suoi umani futuri, biologicamente diversi da noi, e dei suoi alieni, frutto di un’evoluzione extraterrestre, differente da quella a noi nota.

Del resto se Lovecraft si diletta con narrazioni che si snodano attraverso gli eoni, di converso pure Stapledon nel suo Infinito non rinuncia a lasciarci il ritratto di organismi marziani; gas senzienti dalla mentalità collettiva e prigionieri di un’insensata religione primitiva. In conclusione sia Lovecraft che Stapledon, sfruttando le più moderne conoscenze della biologia e della paleontologia, si divertono a dar vita a stranissime società capaci di evolversi, per poi inevitabilmente decadere, lungo un arco di tempo di svariati milioni di anni. Gli shoggoth che appaiono ne Le montagne della follia non sono demoni quanto piuttosto il prodotto di una scienza avanzatissima, potremmo definirli dei robot-biologici, progettati per aiutare i Grandi Antichi nei lavori pesanti. Degli strumenti imperfetti che finiscono con il ribellarsi ai loro creatori, i quali del resto ne combinano involontariamente di guai; la stessa evoluzione sulla Terra non è altro che il prodotto di un loro errore. Analogamente, un altro suo celebre racconto degli anni ’30, The Shadow Over Innsmouth (La maschera di Innsmouth), uscito dapprima nel ’36 grazie a un appassionato e su Weird Tales solo nel gennaio del ’42, ci presenta l’ennesimo incubo fantabiologico. Nella spettrale e deserta cittadina rivierasca di Innsmouth, uno dei luoghi della geografia immaginaria lovecraftiana, degli umanoidi anfibi, gli Abitatori del Profondo (Deep One), da vita a degli ibridi immortali dopo aver stretto un patto con gli abitanti della cittadina. Già in precedenza con la novella The Dunwich Horror (L’orrore di Dunwich), apparsa nell’aprile del ’29 su Weird Tales, Lovecraft aveva affrontato il tema dell’ibridazione con esseri non-umani. Un vero e proprio scontro segreto tra umani e alieni, i Mi-Go provenienti da Plutone, da loro chiamato Yuggoth, è invece al centro di Colui che sussurrava nelle tenebre (The Whisperer in Darkness, scritto nel ’30 apparso nell’agosto del ’31 su Weird Tales). I Mi-go sono creature in possesso di una tecnologia avanzata, biologicamente incomprensibili per le nostre conoscenze, essendo al tempo stesso sia animali che vegetali, costituiti di una materia diversa da quella che noi conosciamo. Lo stesso Yuggoth / Plutone da cui provengono non è altro che un avamposto dato che la maggior parte di questi extraterrestri risiede in abissi spazio-temporali che l’umanità non può nemmeno concepire.

In conclusione sia Lovecraft che Stapledon, sfruttando le più moderne conoscenze della biologia e della paleontologia, si divertono a dar vita a stranissime società capaci di evolversi, per poi inevitabilmente decadere, lungo un arco di tempo di svariati milioni di anni. Il corpus lovecraftiano viene ancor oggi saccheggiato da legioni di scrittori, come l’ultra-osannato Stephen King, da fumettisti, comprese icone del calibro di Alan Moore (Neonomicon), Mike Mignola (Hellboy) e Gō Nagai (Devilman), per non parlare di registi tra i quali ritroviamo John Carpenter, Sam Raimi e Guillermo del Toro. Invece l’influenza di Stapledon, a un trentennio dalla sua dipartita, si è fatta sentire con forza a partire dagli anni ’80; quando nell’alveo del cyberpunk prende piede l’idea di concentrarsi non solo sulle rivoluzioni promesse dall’informatica, dalla robotica e dalla cibernetica ma anche sull’ingegneria genetica. Autori come Bruce Sterling, Michael Swanwick e Paul J. McAuley ci regalano delle pagine magnifiche, di grande respiro e ricchissime di immaginazione, nel tentativo di ipotizzare un possibile futuro post-umano. Oggi, la descrizione di un Sistema Solare popolato da comunità di Homo sapiens modificati dalla genetica, è diventato uno dei cliché lasciatici in eredità dal cyberpunk. Ad esempio, negli ultimi anni Yukito Kishiro nel suo manga Gunnm: Last Order (Alita Last Order), sequel del noto Gunnm (Alita l’angelo della battaglia), è ricorso massicciamente a questa “trovata”: frutto dell’unione delle speculazioni di Stapledon con le ansie (e le speranze) generate dall’odierno sapere tecno-scientifico. Analogo discorso del resto lo si può fare per la trilogia The Golden Age (L’Età dell’oro) del romanziere americano John C. Wright, impregnata com’è non solo di tutti i luoghi comuni della space-opera ma anche del significato di post-umano. Infine, vogliamo segnalarvi qui come lo stesso Wells sia stato rispolverato e ibridato con un’ispirazione di tipo stapledoniano da Stephen Baxter, autore nel ’95 di The Time Ships (L’incognita tempo), un seguito autorizzato de La macchina del tempo. Baxter da alle stampe un romanzo minuziosamente descrittivo (mentre il suo prototipo era al contrario molto più evocativo) e debitamente focalizzato sull’idea di post-umanità.

Note

(01) «Molti racconti di Lovecraft possono considerarsi antenati del Richiamo di Cthulhu e precisamente: Dagon, che prefigura le pagine finali di The Call of Cthulhu e ne contiene, in nuce, non solo l’ideologia ma le immagini catastrofiche; Beyod the Wall of Sleep [Oltre il muro del sonno], con la rivelazione di un mistero cosmico a un povero squatter dei monti Catskill; The Other Gods [Gli altri dei], con l’intuizione che esistano divinità ulteriori e completamente estranee a quelle contemplate nelle religioni e mitologie terrestri; From Beyod [Dall’altrove], con la presa di coscienza del lato mostruoso della realtà. The Temple [“Il tempio”], escursione in una città megalitica sommersa dall’oceano che è forse la stessa R’lyeh; The Shunned House [“La Casa sfuggita”] con la sua creatura vasta ed enorme». “H. P. Lovecraft. Tutti i racconti 1923 – 1926”, p. 148.

(02) “Sia in Le montagne della follia che in L’ombra calata dal tempo appare chiara l’aspirazione di Lovecraft a descrivere dettagliatamente l’evoluzione delle razze galattiche e della storia futura dell’umanità. È altresì palese che, pur continuando ad attenersi al binomio sovrannaturale-orrore, si stava spostando progressivamente verso un tipo di creatività alla Olaf Stapledon. Gli extraterrestri sono i veri eroi di questi brevi racconti”. FRITZ LEIBER, Through Hyperspace with Brown Jenkin, in The Second Book of Fritz Leiber, 1975; Nell’iperspazio con Brown Jenkin, in Spazio, tempo e altri misteri, ed. Mondadori, Milano 1991, p. 222.