di Claudio Cordella

Parte prima: I mondi perduti

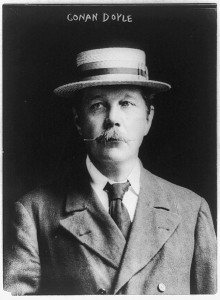

L’inizio delle fantasie biologiche della sci-fi possono forse essere fatti risalire a Jules Verne (1828 – 1905), a Herbert George Wells (1866 – 1946) e a Sir Arthur Conan Doyle (1859 – 1930), il creatore del notissimo detective Sherlock Holmes. Lo scrittore francese Verne non resistette alla tentazione di immaginare nella sua odissea sotterranea Voyage au centre de la Terre (Viaggio al centro della Terra) del 1864 un sottosuolo del nostro pianeta abitato dalle creature più inverosimili, funghi giganti fossili e rettili giganti; allestendo persino uno spettacolare combattimento tra un ittiosauro e un plesiosauro. Al colmo dell’assurdo, fa pure la sua comparsa dapprima un gigante fossile e in seguito un esemplare in carne e ossa, intento a portare al pascolo un branco di mastodonti!

Del resto la paleontologia al tempo è una scienza ancora giovane, ufficialmente nata grazie allo zoologo francese Georges Cuvier (1796 – 1832), il creatore dell’anatomia comparata, indispensabile per ricostruire l’aspetto di animali estinti da milioni di anni anche da incompleti scheletri fossili. Anche se all’onor del vero già da parecchio tempo circolano negli ambienti scientifici delle teorie evoluzioniste, come il “lamarckismo” di Jean-Baptiste Lamarck (1744 – 1829) o il catastrofismo di Cuvier, mentre l’evoluzionismo di Charles Darwin (1809 – 1882) è ancora la novità al “top” del momento. Il naturalista inglese aveva pubblicato il suo rivoluzionario The Origin of Species (L’origine della specie) solo nel ’59, quindi appena cinque anni prima del romanzo di Verne; forse a quest’ultimo non dovette esser troppo strano, rimanendo così nell’alveo della tradizione biblica, inserire nella sua “riserva naturale” ipogea degli autentici giganti. Inoltre non si deve esagerare troppo riguardo all’accuratezza scientifica “verniana”. Il nostro, immaginando un centro della Terra abitabile, privo di quel nucleo incandescente preso in considerazione da teorie abbozzate sin dall’Ottocento, andava contro le stesse conoscenze della epoca. La realtà è che il bravo romanziere di Nantes, pur essendo passato alla storia per il suo rigore tecno-scientifico, in Viaggio al centro della Terra lancia a briglia sciolta la sua fantasia, non essendoci pagina della sua pagina che non trasudi quello che gli anglosassoni chiamano “sense of wonder”. Nonostante tutte le sue libertà, che il trascorrere del tempo rendeva sempre più bizzarre e fantasiose, questo romanzo ha saputo incantare più di una generazione di lettori negli ultimi centoquarantotto anni dalla sua uscita. Il cinema dal canto suo non è certo rimasto con le mani in tasca, basti solo pensare al film prodotto dalla Twentieth Century-Fox per la regia di Henry Levin nel lontano ’59 oppure al più recente tentativo della Disney nel 2008, un kolossal “verniano” affidato al cineasta Eric Brevig, con il belloccio Brendan Fraser nel ruolo del protagonista. Insomma, un successo a cui non sembrano aver nuociuto i grossolani errori scientifici presenti; del resto l’obiettivo di Verne era quello di raccontare una rocambolesca storia d’avventura, avvincendo dall’inizio alla fine i suoi lettori. Un obiettivo che possiamo dire abbia completamente raggiunto.

Oltrepassando il canale della Manica, e spostandoci temporalmente verso l’inizio del Novecento, ci imbattiamo in un altro dei creatori dell’odierna “letteratura popolare”. Il buon Doyle, il quale nell’arco della sua lunga carriera non si cimentò solo con il poliziesco ma anche con i romanzi d’ambientazione storica e con la fantascienza, ci racconta delle imprese mirabolanti di un eccentrico scienziato, il professor George Challanger, uno zoologo eccentrico quanto burbero. Quest’ultimo, nel corso della sua avventura più celebre, narrata all’interno del romanzo del 1912 The Lost World (Il mondo perduto), scopre in un altopiano sperduto del Sud America un’autentica oasi biologica, popolata da aggressivi uomini-scimmia e naturalmente degli immancabili dinosauri. Il successo fu tale che il cinema lo saccheggiò più di una volta, per la prima trasposizione per il grande schermo non si dovette attendere molto, uscendo nelle sale statunitensi nel ’25, diretto da Harry Hoyt. Sia Verne che Doyle possono essere a buon diritto essere considerati i padri di un particolare sottogenere della sci-fi e dell’avventura in genere, incentrato su luoghi remoti del nostro pianeta ancora popolati da esseri viventi oggi estinte. Proprio riferendosi The Lost World si tende a parlare di “mondo perduto” in relazione a queste terre immaginarie. Anche il ‘papà di Tarzan e di John Carter di Marte, Edgar Rice Burroughs (1875 – 1950), è da annoverarsi tra i pionieri dei “mondi perduti”; in particolare con il suoi romanzi ambientati a Pellucidar, un regno sotterraneo situato all’interno di una Terra cava, illuminata da un secondo sole ipogeo! (01). Tra l’altro Burroughs diede alle stampe anche la serie The land that time forgot, Il paese dimenticato dal tempo, dichiaratamente ispirata a Il mondo perduto di Doyle; nel ’75, per la regia di Kevin Connor, ne uscì una versione cinematografica, con tanto di pupazzosi dinosauri che si aggiravano per una improbabile isola popolata da una fauna preistorica e da feroci selvaggi. Tra coloro che contribuirono a mettere le fondamenta di questa branca del fantastico non possiamo non citare Henry Rider Haggard (1856 – 1925), l’autore di classici avventurosi come King Solomon’s Mines (Le miniere di re Salomone) del 1885, She (Lei, noto pure come La donna eterna) del 1887, sempre dello stesso anno è Allan Quatermain (La città nascosta) mentre del 1919 è When the world shook (La principessa splendente). Indimenticabile rimane anche la figura del giornalista americano Abraham Merritt (1884 – 1943), all’interno della sua vasta produzione segnaliamo The Moon Pool (Il pozzo della luna) del ’19 e dell’anno seguente The Metal Monster (Il mostro di metallo) e The Ship of Ishtar (Il vascello di Isthar) del ’23 (02). Entrambi questi autori esercitarono una grandissima influenza nelle nascenti riviste pulp americane di sci-fi e fantasy, anzi tutti i romanzi di Merritt sopracitati vennero pubblicati per la prima volta a puntate in magazine dell’epoca. Il minimo comun denominatore che possiamo riscontrare tra le opere di Haggard e quelle di Merrit è la presenza di superstiti di antichissime civiltà, non di rado evolutissime e in possesso di prodigiosi strumenti tecno-scientifici, che si nascondono agli occhi del resto dell’umanità in qualche remota località. Per meglio avvincere il lettore dell’epoca non mancavano nemmeno le belle principesse, bellissime, esotiche e dotante di un certo sex-appeal. Anche qui, esattamente come nel caso di Verne e di Doyle, abbiamo a che fare con la descrizione di peculiari “fossili viventi”; esseri umani provenienti da remote ere del passato ancora in vita e custodi di grandi segreti.

Copertina del numero della rivista Argosy in cui apparve per la prima volta The Metal Monster (Il mostro di metallo) di Merrit.

Ad esempio, la regina che fa la sua comparsa in Lei è una sovrana di nome Ayesha, un’immortale appartenente a un’antica civiltà, oggi scomparsa, che da millenni si nasconde in Africa: “Quella su cui adesso posavo lo sguardo intensamente, avidamente, era una donna di forse trent’anni, in tutto il fulgore della gioventù sana e rigogliosa giunta allora alla piena maturità; pure portava scolpito in viso il marchio di una esperienza più volte millenaria e tutto in lei sembrava suggerire: -Guardami: bella come sono, immortale e semidivina, sono oppressa dal peso dei ricordi e la passione mi guida senza posa. Ho peccato e trascino il mio dolore attraverso i secoli, sempre colpevole e infelice, sempre, fin quando arriverà il giorno della redenzione…”. HENRY RIDER HAGGARD, She, 1887; La donna eterna, Newton Compton, Roma 1994, p. 101. Si tratta dunque di una vicenda dal chiaro sapore fantasy, portata più di una volta al cinema sin dal 1899 con il film muto francese La colonne de feu. Lo stesso Haggard scrisse ben tre seguiti de La donna eterna: nel 1905 Ayesha: The Return of She (Il ritorno di Ayesha), nel ’21 She and Allan e infine nel ’23 Wisdom’s Daughter: The Life and Love Story of She-Who-Must-Be-Obeyed. Invece ne Il mostro di metallo non solo troviamo i discendenti di una tribù persiana che vivono nel bel mezzo dell’Himalaya ma anche di una strana donna, Norhala, capace di piegare i fulmini ai suoi voleri e con una specie di armata robotica al suo servizio. Come si buon vedere tutti questi scrittori otto-novecenteschi, galvanizzati dai risultati conseguiti dalle esplorazioni dell’epoca colonialistica in Africa e Asia, oltre che dagli scavi archeologici e dalle relative spedizioni, sopratutto in Mesoamerica e in Mesopotamia, lanciarono a briglia sciolta la loro fantasia. Essi evidentemente dovettero pensare che doveva essere divertente immaginare delle oasi, degli “eden” in cui delle forme di vita preistoriche si fossero in qualche maniera preservate; il successo che riscossero presso legioni di lettori, ugualmente incantati da queste descrizioni, diede loro ragione. Dal punto di vista editoriale avevano scoperto un ricco filone, degno di esser sfruttato il più possibile. Il legame dei “mondi perduti” con la realtà era però assai labile. Certo, come nel caso del pesce osseo Latimeria chalumnae, scoperto nel ’39 ma ritenuto estinto da milioni di anni prima di quella data, zoologia e paleontologia ammettono l’esistenza di fossili viventi, non si tratta di un concetto rifiutato dalle scienze biologiche. Ma la sete di avventura e meraviglia aveva preso la mano di questi romanzieri dei primordi della sci-fi, essi giunsero a sognare ecosistemi mesozoici nel nostro presente e universi sotterranei; questi ultimi figli della teoria pseudo-scientifica della Terra cava. Per esser più espliciti, se la scoperta della Latimeria chalumnae appartenesse al mondo della letteratura pulp e non della storia della scienza sarebbe avvenuta in un contesto ben diverso da quello che conosciamo. Non in un prosaico mercato del pesce ma durante qualche rischiosa spedizione oceanografica sottomarina, con tanto di contorno di rovine di Atlantide, sensuali principesse in bikini, uomini-pesce e plesiosauri. Tale almeno era lo stile dell’epoca in cui il dato scientifico dava il “la” per l’inizio, il presupposto “realistico” per dare il via a vicende che viravano immediatamente sul puro fantastico. Anzi, l’influsso di pseudo-scienze come la teosofia è l’archeologia eterodossa (quella che oggi viene chiamata fanta-archeologia o archeologia misteriosa), con tutto il loro armamentario di continenti sommersi e di mistici poteri, forse fu più decisivo della “scienza ufficiale” nello sviluppo della mitologia dei “mondi perduti”. Quel che è sorprendente è come queste tematiche, nonostante la loro manifesta implausibilità, non siano a tutt’oggi affatto scomparse. Il cinema, ancora negli anni ’70, era solito ispirarsi a queste storie dei vecchi pulp per le sue pellicole a base di tirannosauri di plastilina e baldi esploratori. Persino uno dei miti cinematografici più noti di tutti i tempi, lo scimmione King Kong, affonda le sue radici proprio nel periodo della massima influenza di Haggard e Merritt. Il romanzo del ’32 King Kong di Delos Wheeler Lovelace (1894 – 1967) è alla base di almeno due film storici; uno del 1933, per la regia di Merian C. Cooper, un altro del ’76, diretto da John Guillermin. In quest’ultimo caso gli effetti speciali, realizzati in un’epoca antecedente all’attuale era digitale, furono realizzati da Carlo Rambaldi (1925 – 2012). Nel 2005 il neozelandese Peter Jackson, celebre per la sua trilogia filmica de Il Signore degli Anelli, portò nei cinema un remake della pellicola del ’33; l’accoglienza di pubblico e critica non fu delle migliori ma si trattava comunque di un omaggio sincero a un vecchio cult. Ad esempio Jackson, nel dar vita alla Skull Island (Isola del Teschio) dove vive Kong, provvede come già fece Cooper a inserirvi dei dinosauri e a far combattere lo scimmione protagonista con uno di questi rettili.

Copertina di At the Earth’s Core (Al centro della Terra), primo romanzo della serie di Pellucidar di Burroughs.

Versioni moderne di questi “mondi perduti” sono rintracciabili nella serie filmica di Jurassik Park, ispirata (a volte molto liberamente) dai libri di Michael Crichton (1942 – 2008): Jurassik Park (1990) e The Lost World (Il mondo perduto) del 1995; in particolare il titolo di quest’ultimo richiama direttamente il precedente romanzo di Doyle. Altra menzione d’onore va alla lunghissima saga cinematografica made in Japan dedicata a Goijira, meglio noto in Occidente come Godzilla. I dinosauri di Crichton, portati per la prima volta sullo schermo da Steven Spielberg nel 1993, scorrazzano su Isla Nublar ma non sono degli atavismi sopravvissuti in qualche modo misterioso allo scorrere del tempo; sono il prodotto di una moderno processo di clonazione. Plasmati da un’ingegneria genetica così avanzata da esser in grado di replicare un essere vivente a partire dal suo paleo-DNA fossile. Il mito perde la sua aurea di favola, i tempi di Verne e di Doyle, così come quelli di Haggard e di Merrit, sono assai lontani dal nostro presente. Ecco dunque che i miracoli a cui assistiamo sono il prodotto di una multinazionale, progettati a tavolino e nati per stupire i futuri visitatori di un parco, destinati come la più tradizionale delle nemesi a trasformarsi in strumenti di morte. Spielberg, nella sua riduzione cinematografica, eliminò o semplificò molte delle speculazione filosofico-scientifiche presenti, legate non solo alla statistica del caos ma anche all’eticità della scienza e al delirio di onnipotenza dell’umanità, la quale si crede padrona della Natura e capace di controllarla a suo piacimento. Un autentico impoverimento nato dalle esigenze del tipico action-movie made in USA e dal target giovanile della pellicola; senza contare che i mangia pop-corn che si sorbiscono i blockbuster hollywoodiani sembrano considerare un crimine imperdonabile il dover pensare durante la visione di un film. Del resto al talentuoso cineasta interessava solo mostrare quanto fossero belli e verosimili i suoi lucertoloni digitali, mascherando con uno sguardo da bambino, fanciullesco ed eternamente stupefatto, la tragedia imbastita dall’autore qui trasfigurata in qualcosa di fiabesco, giocattoloso e pupazzoso.

Godzilla invece, protagonista di decine di film dagli anni ’50 a oggi, è sì un fossile vivente ma si distingue da tutti i suoi predecessori per un particolare importante: si tratta di un superstite di una specie immaginaria, il Gojirasauro, mutato dalle radiazioni degli esperimenti atomici condotti dagli americani nell’Oceano Pacifico. Qui è la mitologia ad adattarsi ai tempi moderni e il monstrum, al tempo stesso vittima e carnefice, viene contaminata dalle piaghe del Novecento, caratterizzato da massacri globali e da uno sviluppo tecnologico senza precedenti. Sarebbe un po’ troppo lungo dilungarsi sui “mondi perduti” del Sol Levante, ma ci sembra quantomeno doveroso citare Kaitei gunkan (Atragon) del ’63, diretto da Ishiro Honda (1911 – 1993), il regista del Gojira (Godzilla, il re dei mostri) del ’54. Questa pellicola è in un certo senso collaterale a quelle del noto lucertolone radioattivo, vi si cita la leggendaria Mu (la versione del Pacifico di Atlantide), ha i suoi mostri preistorici di prammatica e una storia epica come da copione. Aggiungiamo qui come persino il “papà” dei super-robot nipponici, Gō Nagai, fu influenzato dalle tematiche del “mondo perduto”, con le sue civiltà nascoste e le mostruosità primordiali di rito: basti pensare a Majingā Z (Mazinga Z) con i suoi Mikenes che sbucano dalle viscere della Terra come in una delle storie pulp di Merritt. Discorso analogo vale per Getter Robot (Space Robot), con i suoi vendicativi dinosauri umanoidi che si erano nascosti nel magma per milioni di anni, e Kōtetsu Jīgu (Jeeg robot, uomo d’acciaio), in cui è il risveglio del popolo Yamatai, postosi in ibernazione assieme alla propria regina Himika, a rappresentare un pericolo per il Giappone moderno e per il mondo intero.

Sorprendentemente il regista Makoto Shinkai, omaggiando i romanzi di Merrit nella trama e il regista Hayao Miyazaki nel disegno, offre con il suo lungometraggio d’animazione del 2011 Hoshi o ou kodomo (Viaggio verso Agartha), una delle incarnazione più recenti di un sottogenere al tempo stesso così datato e ricco di sorprese. La discesa nel sottosuolo, alla ricerca del mitico regno ipogeo di Agartha, basato sull’esoterica Agarthi (Aghartta/Agartha/Agharti, cioè “L’inaccessibile”) descritta nel 1908 in The Smokey God or A Voyage to the Inner World (Il Dio fumoso) da Willis George Emerson (1856 – 1918), il quale a sua volta si ispirò liberamente alla mitica Shambhala (o Shambhalla) dei testi indiani e tibetani, è l’occasione per un viaggio sapienziale, imperniato sulla scoperta dell’autentico significato della vita e della morte. L’Agartha di Shinkai, posta all’interno di un’improbabile Terra cava simile alla Pellucidar di Burroughs, è una landa decadente, ricoperta di rovine e con pochi abitanti, una sorta di estensione fiabesca del Tibet di superficie. Sino a qui però gli esempi che abbiamo fatto non solo riguardavano narrazione di carattere escapista, tutte imperniate sul “sense of wonder” e sull’appagamento della sete di avventura, ma si trattava delle ultime manifestazioni della letteratura di viaggio e di esplorazione, laddove si dava per certo che nei luoghi lontani si trovava non solo l’esotico ma pure il sorprendente, il grottesco e il mostruoso. Credo che si possa considerare gli scrittori otto-novecenteschi di “mondi perduti” dei lontani eredi del medievale Marco Polo (1254 – 1324) e di tutti quei cronisti, più o meno attendibili, di peregrinazioni e di prodigi. Per non parlare delle esplicite invenzioni romanzesche dell’evo moderno come quelle di Daniel Defoe (1660 – 1731), con il suo naufrago Robinson, oppure dell’impareggiabile Jonathan Swift (1667 – 1745), autore di Gulliver’s Travels (I viaggi di Gulliver). Invece il nostrano Giacomo Casanova (1725 – 1798), passato alla storia come avventuriero e seduttore, scrisse un Icosameron che anticipò il verniano Viaggio al centro della Terra. Oppure di Thomas More, il cui nome viene sovente italianizzato nel nostro paese come Tommaso Moro (1478 – 1535), che con il suo libello in latino Libellus vere aureus, nec minus salutaris quam festivus de optimo rei publicae statu, deque nova insula Utopia, meglio noto come Utopia, gettò le basi per una tipologia della novellistica la cui fortuna è perdurata immutata nei secoli: l’utopismo letterario, particolarmente fiorente ancor oggi nei paesi anglosassoni. Non andrebbero nemmeno dimenticate le fanfaronate del Barone di Münchhausen, spaccone realmente esistito nel 18° secolo che rispondeva all’altisonante nome di Karl Friedrich Hieronymus von Münchhausen, che ispirò il Baron Munchhausen’s Narrative of his Marvellous Travels and Campaigns in Russia, pubblicato in lingua inglese nel 1785 da Rudolf Erich Raspe (1736 – 1794). Tutti nobilissimi ascendenti, solitamente collocati nelle storie della sci-fi tra i “padri nobili” di questo genere, assieme a moltissimi altri autori su cui non possiamo soffermarci; come Ludovico Ariosto (1474 – 1533) con il suo Orlando fuori senno o Miguel de Cervantes Saavedra (1547 – 1616) con il suo ugualmente folle Don Chisciotte della Mancia. Una combriccola eterogenea, composta da geni poco attenti alla verosimiglianza, quanto piuttosto al “sense of wonder”, alla satira e al grottesco così come lo saranno in seguito gli scrittori delle prime riviste pulp diversi secoli dopo. Comunque solo Wells, prima di chiunque altro, iniziò ad offrire ai suoi lettori qualcosa di diverso, spostando il suo sguardo dalle remote località geografiche (più o meno immaginarie) al futuro della nostra Terra, quindi dallo spazio al tempo.

Note

(01) “Pellucidar, il secondo grande ciclo di fantascienza di Edgar Rice Burroughs, debuttò nell’aprile 1914 con la pubblicazione del romanzo At the Earth’s core (Al centro della Terra). L’autore vi sviluppa la tesi che la Terra che contenga al suo interno un sole centrale e un piccolo continente popolato di primitivi, belle donne svestite, stregoni crudeli, mostri preistorici. La macchina lo porta a 800 chilometri sotto la superficie terrestre. Qui, la gigantesca trivella gira a vuoto poiché è penetrata di nuovo in un’atmosfera: Innes è arrivato nell’impero sotterraneo di Pellucidar. Qui incontrerà, naturalmente, una creatura di sogno, chiamata Diana la Magnifica, di cui conquisterà l’amore dopo numerosissime avventure, e con lei fonderà il primo impero di Pellucidar. Questa serie conobbe un successo minore del ciclo di John Carter nonché (e a maggior ragione) di quello di Tarzan. Nel quarto di sei volumi dedicati a Pellucidar, Tarzan at the Earth’s core (Tarzan al centro della Terra, 1930) l’autore cercò di dare al suo mondo sotterraneo una parte della notorietà dell’uomo scimmia, ma l’amalgama non ebbe molta fortuna”. JACQUES SADOUL, Histoire de la science-fictione moderne, 1973; tr. it. La storia della fantascienza. Dal fantastico al capovolto, il genere letterario del futuro, ed. Garzanti, Milano 1975, p. 37.

(02) “La carriera di Merritt iniziò nel numero del 24 novembre 1917 di All-Story Weekly, ma il suo primo testo importante, The people of the pit (Il popolo dell’abisso), apparve nel gennaio 1918. Già leggendo questo breve racconto le ambizioni letterarie di Merritt ci appaiono molto superiori a quelle dei suoi contemporanei. Quanto allo stile, fino alla comparsa di H. P. Lovecraft egli fu il miglior scrittore di fantascienza del suo tempo. Nella novella, due prospettori minerari trovano un uomo, Sinclair Stanton, ridotto in uno stato fisico pietoso. Le mani, i gomiti e le ginocchia sono completamente senza pelle. Prima di morire racconta che, sceso in una vicina voragine che presentava tracce di una civiltà molto antica, è stato fatto prigioniero da alcuni esseri traslucidi e tentacolati che la abitano. Riuscito a fuggire, ha tentato la scalata dell’abisso servendosi di scalini intagliati nella roccia. I due prospettori si affrettano a fuggire dalla regione maledetta. […] nel mese di giugno del 1918, Abraham Merritt pubblica un nuovo racconto intitolato The moon pool (Il pozzo della Luna). Il tema è ancora quello di una civiltà sotterranea raggiungibile attraverso un pozzo in cui cadono, spinte da una forza sconosciuta che sembra emanare dalla Luna, alcune persone. Lakla, una fanciulla bellissima, le guiderà attraverso i pericoli di un mondo sotterraneo che deve più a Rider Haggard e ad Ayesha, la celebre eroina della Donna eterna, che non gli autori di fantascienza dell’epoca. […] È perfettamente leggibile e paragonabile agli autori contemporanei, cosa che non si può dire per molta della produzione degli anni Venti”. SADOUL, La storia della fantascienza, PP. 39 – 40.